리만 구

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리만 구는 2차원 구에 복소 구조를 부여하여 얻는 1차원 복소다양체로, 복소평면에 무한대를 추가한 것으로 볼 수 있다. 복소 사영 직선 또는 구면으로 표현되며, 뫼비우스 변환을 통해 자기 동형 사상을 갖는다. 리만 구는 복소해석학에서 유리형 함수 연구에 활용되며, 양자역학, 상대성 이론, 끈 이론 등 물리학 분야에서도 중요한 역할을 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 리만 곡면 - 모듈러성 정리

모듈러성 정리는 모든 유리수 타원곡선이 모듈러 곡선에서 유리 함수로 표현될 수 있다는 정리로, 유리수 타원 곡선과 모듈러 형식 간의 연관성을 보이며 페르마의 마지막 정리 증명에 중요한 역할을 했다. - 리만 곡면 - 기본 영역

기본 영역은 위상 공간에서 군의 작용으로 생성된 궤도의 대표원 집합으로, 몫공간 적분 계산에 활용되며 위상적으로 충분히 좋고 준불변 측도에 대해 거의 열린 집합 조건을 만족해야 한다. - 베른하르트 리만 - 리만 사상 정리

리만 사상 정리는 복소해석학에서 단일 연결 열린 진부분집합 사이의 각도를 보존하는 정칙함수, 즉 등각 사상의 존재를 보장하는 중요한 정리이다. - 베른하르트 리만 - 리만-로흐 정리

리만-로흐 정리는 콤팩트 리만 곡면에서 인자의 차수, 유리형 함수 공간의 차원, 곡면의 종수 사이의 관계를 나타내는 정리로서, 유리형 함수를 구성하는 문제에 대한 해답을 제시하며 다양한 분야에서 중요한 역할을 한다. - 복소해석학 - 선적분

선적분은 스칼라장이나 벡터장의 곡선에 대한 적분으로, 함수의 종류와 곡선의 표현 방식에 따라 다양하게 정의되며, 물리학과 공학 등에서 활용된다. - 복소해석학 - 테일러 급수

테일러 급수는 매끄러운 함수를 무한 멱급수로 나타내는 방법으로, 함수의 미분 계수를 사용하여 함수를 근사하며, a=0일 때의 테일러 급수를 매클로린 급수라고 한다.

| 리만 구 |

|---|

2. 정의

2차원 구 위에 존재할 수 있는 복소 구조는 유일하다. 구에 이렇게 복소 구조를 부여하면 1차원 복소다양체(리만 곡면)을 이루게 된다. 이 리만 곡면을 '''리만 구'''라고 한다.

리만 구는 복소평면 에 무한대 를 추가한 알렉산드로프 콤팩트화로 여길 수 있다. 즉, 두 복소국소좌표계 사이에 추이사상(C/transition map}})을 다음과 같이 준다.

:.

이와 같이 두 개의 복소평면을 이어붙여 얻는 복소다양체는 집합으로서 이고, 위상수학적으로 구이다. 따라서 이는 리만 구를 이루게 된다.

리만 구는 1차원 복소다양체로서, 둘 다 정의역이 복소 평면 {{mathbf영어에 일치하는 2개의 국소 좌표계로 기술할 수 있다.

와 를 상의 복소 좌표로 한다.

영이 아닌 복소수 와 영이 아닌 복소수 를 다음의 추이 사상()에 의한 등식으로 관계시킨다.

:: ''ζ'' 1/''ξ''

:: ''ξ'' 1/''ζ''

추이 사상은 정칙이므로, 이것에 의해 '''리만 구'''라고 불리는 복소다양체를 정의할 수 있다.

직관적으로, 추이 사상은 두 평면을 어떻게 붙여서 리만 구를 만드는지를 나타낸다.

두 평면은 "앞뒤 반대로" 붙여져서, 각 평면의 한 점(원점)을 제외하고, 다른 모든 부분이 서로 겹쳐진다.

즉, 리만 구의 거의 모든 점은 값과 값 모두를 가지며, 두 값은 1/''ξ;''}}의 관계를 가진다.

따라서, 0}}의 점은 “”의 값을 가진다.

이 의미에서 국소 좌표계의 원점은 국소 좌표계에서 “”의 역할을 한다.

대칭적으로, 0}}의 점은 의 값을 가지며, 국소 좌표계의 원점은 국소 좌표계에 관해 의 역할을 한다.

위상 기하학적으로, 결과적으로 얻어지는 리만 구는 평면을 일점 콤팩트화하여 구로 만든 것이다.

그러나 리만 구는 단순한 위상적 구가 아니다. 리만 구는 잘 정의된 복소 구조를 가진 구이며, 구 위의 임의의 점은 와 정칙 동상인 근방을 가진다.

한편, 리만 면의 분류론의 중심적인 결과인 단일화 정리에 따르면, 단일 연결인 1차원 복소다양체는 복소 평면, 쌍곡 평면, 리만 구 중 하나뿐이다.

물론, 리만 구는 닫힌 곡면(경계가 없는 콤팩트 곡면)으로는 유일한 것이다.

따라서, 2차원 구에는 1차원 복소다양체로서의 복소 구조가 유일하게 존재한다.

2. 1. 확장 복소수

확장 복소수는 복소수 집합 C에 무한대 ∞를 추가한 집합으로, C ∪ {∞}로 표기한다.[1] 기하학적으로 확장 복소 평면 또는 리만 구라고 불린다.[1]리만 구는 복소평면 에 무한대 를 추가한 알렉산드로프 콤팩트화로 여길 수 있다. 이는 두 복소국소좌표계 사이에 추이사상(transition map)을 와 같이 주어, 두 개의 복소평면을 이어붙여 얻는 복소다양체는 집합으로서 이고, 위상수학적으로 구가 된다.

2. 2. 산술 연산

복소수의 덧셈은 임의의 복소수 ''z''에 대해 ''z'' + ∞ = ∞ 로 정의하여 확장되며, 곱셈은 임의의 0이 아닌 복소수 ''z''에 대해 ''z'' ⋅ ∞ = ∞ 로 하고, ∞ ⋅ ∞ = ∞로 정의하여 확장된다. ∞ - ∞, 0 ⋅ ∞는 부정형으로 정의되지 않음에 주의해야 한다. 복소수와는 달리 확장 복소수는 ∞가 덧셈의 역원이나 곱셈의 역원을 갖지 않으므로 체를 이루지 않는다.그럼에도 불구하고, '''C''' ∪ {∞}에서 나눗셈을 다음과 같이 정의하는 것이 일반적이다. 0이 아닌 모든 복소수 ''z''에 대해 z / 0 = ∞ 이고 z / ∞ = 0이다. ∞ / 0 = ∞ 이고 0 / ∞ = 0이다. 몫 0 / 0 및 ∞ / ∞는 정의되지 않는다.

2. 3. 유리 함수

유리 함수 (는 복소수 계수를 갖는 의 다항 함수 와 의 비율이며, 와 는 공통 인수를 갖지 않음)는 리만 구에서 연속 함수로 확장될 수 있다. 만약 이 분모 가 0이고 분자 가 0이 아닌 복소수라면, 는 로 정의될 수 있다. 또한, 는 일 때 의 극한으로 정의될 수 있으며, 이는 유한하거나 무한할 수 있다.복소 유리 함수들의 집합—수학적 기호는 —은 리만 구를 리만 곡면으로 볼 때, 모든 가능한 정칙 함수들을 자체적으로 형성하며, 어디에서나 값 를 갖는 상수 함수를 제외한다. 의 함수들은 '구면 위의 유리 함수체'the field of rational functions on the sphere영어로 알려진 대수적 체를 형성한다.

예를 들어, 함수

:

가 주어지면, 분모가 에서 0이므로 로 정의할 수 있으며, 일 때 이므로 으로 정의할 수 있다. 이러한 정의를 사용하면, 는 리만 구에서 자체로의 연속 함수가 된다.

3. 리만 구의 표현

3. 1. 복소 다양체

2차원 구 위에 존재할 수 있는 복소 구조는 유일하다. 구에 이렇게 복소 구조를 부여하면 1차원 복소다양체(리만 곡면)을 이루게 된다. 이 리만 곡면을 '''리만 구'''라고 한다.리만 구는 복소평면 에 무한대 를 추가한 알렉산드로프 콤팩트화로 여길 수 있다. 즉, 두 복소국소좌표계 사이에 추이사상(transition map영어)을 다음과 같이 준다.

:.

이와 같이 두 개의 복소평면을 이어붙여 얻는 복소다양체는 집합으로서 이고, 위상수학적으로 구이다. 따라서 이는 리만 구를 이루게 된다.

1차원 복소 다양체로서, 리만 구는 두 개의 차트로 설명될 수 있으며, 둘 다 정의역이 복소수 평면 와 같다. 를 의 한 복사본에 있는 복소수라고 하고, 를 다른 복사본의 에 있는 복소수라고 하자. 첫 번째 의 각 0이 아닌 복소수 를 두 번째 의 0이 아닌 복소수 와 동일시한다. 그러면 맵

:

는 두 개의 복사본 사이의 전이 맵이라고 하며, 두 개의 복사본을 함께 접착한다. 전이 맵이 정칙 함수이므로, 이를 '''리만 구'''라고 하는 복소 다양체를 정의한다. 1개의 복소수 차원(즉, 2개의 실수 차원)의 복소 다양체로서, 이것을 '''리만 곡면'''이라고도 한다.

직관적으로, 전이 맵은 리만 구를 형성하기 위해 두 평면을 어떻게 접착하는지 나타낸다. 평면은 "안쪽에서 바깥쪽으로" 방식으로 접착되어 거의 모든 곳에서 겹쳐지며, 각 평면은 다른 평면에서 누락된 한 점(원점)만 기여한다. 즉, 리만 구의 (거의) 모든 점에는 값과 값이 모두 있으며, 두 값은 로 관련된다. 인 점은 ""의 값을 가져야 한다. 이러한 의미에서, -차트의 원점은 -차트에서 의 역할을 한다. 대칭적으로, -차트의 원점은 -차트에서 의 역할을 한다.

위상적으로, 결과 공간은 평면의 일점 콤팩트화를 구로 만든 것이다. 그러나 리만 구는 단순한 위상적 구가 아니다. 구의 모든 점 주위에 로 양해석적으로 식별될 수 있는 근방이 있도록, 잘 정의된 복소 다양체를 가진 구이다.

한편, 리만 곡면의 분류에서 핵심적인 결과인 단일화 정리는 모든 단일 연결 리만 곡면이 복소 평면, 쌍곡 평면, 또는 리만 구와 양해석적이라고 명시하고 있다. 이 중에서 리만 구는 닫힌 표면 (경계가 없는 콤팩트 표면)인 유일한 것이다. 따라서 2차원 구는 1차원 복소 다양체로 변환하는 고유한 복소 구조를 허용한다.

3. 2. 복소 사영 직선

리만 구는 복소 사영 직선으로 정의될 수 있다. 복소 사영 직선의 점들은 복소 벡터 공간 '''C'''2에서 영벡터가 아닌 벡터들의 동치류로 정의된다. 즉, 두 영벡터가 아닌 벡터 (''w'',''z'')와 (''u'',''v'')는 어떤 0이 아닌 계수 λ ∈ '''C'''에 대해 (''w'',''z'') = (λ''u'',λ''v'')일 때 동치이다.이 경우, 동치류는 사영 좌표를 사용하여 [''w'',''z''] 로 표기한다. 복소 사영 직선의 임의의 점 [''w'',''z'']가 주어지면, ''w''와 ''z'' 중 하나는 0이 아니어야 한다. 예를 들어 ''w'' ≠ 0 이면, 동치의 개념에 의해 [''w'',''z''] = [1, ''z''/''w'']이며, 이는 리만 구 다양체의 차트에 있다.

이러한 리만 구의 표현은 사영 기하학과 밀접하게 연결된다. 예를 들어, 복소 사영 평면의 모든 직선(또는 매끄러운 원뿔 곡선)은 복소 사영 직선과 쌍정형(biholomorphic)이다. 이는 구의 자기 동형 사상을 연구하는 데에도 유용하다.

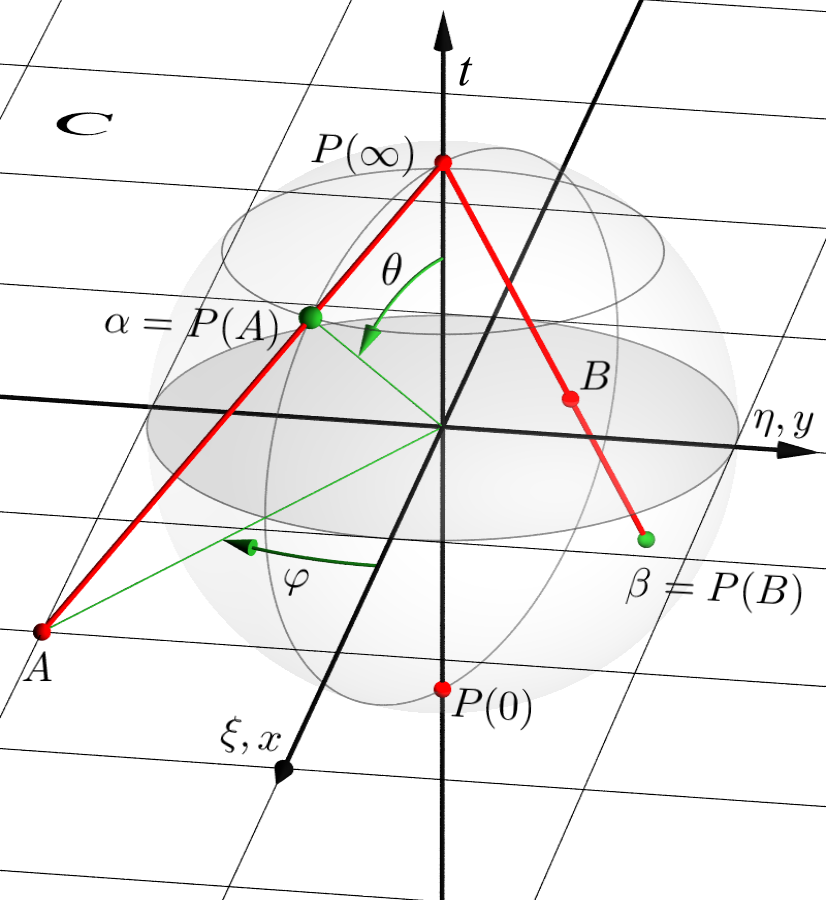

3. 3. 구면 표현

리만 구는 3차원 실수 공간 의 단위 구면 로 시각화할 수 있다. 이를 위해 점 을 제외한 단위 구에서 평면 으로의 스테레오그래픽 투영을 고려하며, 이 평면은 로 복소 평면과 동일시된다. 구 위의 데카르트 좌표계 와 구면 좌표계 (천정각 , 방위각 )를 사용하면, 이 투영은 다음과 같다.:.

마찬가지로, 에서 평면 으로의 스테레오그래픽 투영은 로 또 다른 복소 평면과 동일시되며, 다음과 같이 표현된다.

:.

이 두 스테레오그래픽 투영의 역함수는 복소 평면에서 구로의 사상(map)이다. 첫 번째 역함수는 을 제외한 구를, 두 번째 역함수는 을 제외한 구를 덮는다. 두 복소 평면은 평면과 다르게 식별되는데, 구에서 일관된 방향을 유지하기 위해 방향 반전이 필요하다.

좌표와 좌표 사이의 추이 사상(transition map)은 한 투영과 다른 투영의 역함수를 합성하여 얻어진다. 이는 와 이다. 따라서 단위 구는 리만 구와 미분동형이다.

이 미분동형에 의해, 차트의 단위 원, 차트의 단위 원, 그리고 단위 구의 적도는 모두 동일시된다. 단위 원판 는 남반구 와, 단위 원판 는 북반구 와 동일시된다.

4. 리만 구의 성질

wikitext

사영기하학에서, 리만 구는 1차원 복소 사영 공간이다.

리만 구의 자기 동형 사상은 뫼비우스 변환이다.

이 변환은 다음과 같은 형태의 함수이다.

:

여기서 , , , 및 는 을 만족하는 복소수이다. 뫼비우스 변환의 예로는 확대, 회전, 평행 이동, 복소수 반전 등이 있으며, 이들의 합성을 통해 모든 뫼비우스 변환을 표현할 수 있다.

[[File:https://cdn.onul.works/wiki/source/1950bee7461_39a43353.png|thumb|right|

입체 사영에 의해 구면상 및 평면상에 작용하는 일차 분수 변환]]

뫼비우스 변환은 복소 사영 직선에서 호모그래피이다. 사영 좌표에서 변환 ''f''는 다음과 같이 쓸 수 있다.

:

따라서 뫼비우스 변환은 영이 아닌 행렬식을 갖는 2x2 복소 행렬로 표현할 수 있다. 이들은 사영 좌표에 작용하므로, 두 행렬이 영이 아닌 인자로만 다르면 동일한 뫼비우스 변환을 생성한다. 뫼비우스 변환의 군은 사영 선형 군 이다.

리만 구에 푸비니-슈투디 계량을 부여하면 모든 뫼비우스 변환이 등거리 변환은 아니다. 예를 들어, 확대와 평행 이동은 그렇지 않다. 등거리 변환은 의 진부분군, 즉 를 형성한다. 이 부분군은 에서 단위 구의 대칭군인 회전군 과 동형이며, 이는 구로 제한될 때 구의 등거리 변환이 된다.

4. 1. 계량 (Metric)

리만 곡면은 특정 리만 계량을 갖추고 있지 않지만, 등각 구조는 계량의 한 종류를 결정한다. 즉, 종속 등각 구조가 주어진 구조인 모든 계량이며, 등각 동치까지 계량을 고유하게 결정한다. 리만 구의 경우, 가우스-보네 정리에 따르면 상수 곡률 계량은 양의 곡률을 가져야 한다. 따라서 계량은 입체 투영을 통해 에서 반지름 인 구와 등거리 변환이어야 한다.리만 구의 -차트에서 인 계량은 다음과 같이 주어진다.

:

실수 좌표 에서, 공식은 다음과 같다.

:

상수 인자를 제외하면, 이 계량은 복소 사영 공간의 표준 푸비니-스터디 계량과 일치한다.

"원형성"은 등각 기하학의 불변량이 아니기 때문에, 원형 계량은 리만 구에 내재된 것이 아니다. 리만 구는 등각 다양체이며, 리만 다양체는 아니다. 그러나 리만 기하학을 수행해야 하는 경우, 원형 계량은 자연스러운 선택이다.

4. 2. 자기 동형 사상 (Automorphisms)

리만 구의 자기 동형 사상은 뫼비우스 변환(일차 분수 변환)으로 표현된다. 이 변환은 다음과 같은 형태의 함수이다.:

여기서 , , , 및 는 을 만족하는 복소수이다. 뫼비우스 변환의 예로는 확대, 회전, 평행 이동, 복소수 반전 등이 있으며, 이들의 합성을 통해 모든 뫼비우스 변환을 표현할 수 있다.

[[파일:https://cdn.onul.works/wiki/source/1950bee7461_39a43353.png|thumb|right|

입체 사영에 의해 구면상 및 평면상에 작용하는 일차 분수 변환]]

뫼비우스 변환은 복소 사영 직선에서 호모그래피이다. 사영 좌표에서 변환 ''f''는 다음과 같이 쓸 수 있다.

:

따라서 뫼비우스 변환은 영이 아닌 행렬식을 갖는 2x2 복소 행렬로 표현할 수 있다. 이들은 사영 좌표에 작용하므로, 두 행렬이 영이 아닌 인자로만 다르면 동일한 뫼비우스 변환을 생성한다. 뫼비우스 변환의 군은 사영 선형 군 이다.

리만 구에 푸비니-슈투디 계량을 부여하면 모든 뫼비우스 변환이 등거리 변환은 아니다. 예를 들어, 확대와 평행 이동은 그렇지 않다. 등거리 변환은 의 진부분군, 즉 를 형성한다. 이 부분군은 에서 단위 구의 대칭군인 회전군 과 동형이며, 이는 구로 제한될 때 구의 등거리 변환이 된다.

5. 응용

복소해석학에서 복소 평면 위의 메로모픽 함수는 두 정칙 함수 f와 g의 비율 f/g이다. 이는 복소 사영 직선으로의 정칙 사상 (f,g)를 유도하며, 정칙 함수 및 메로모픽 함수 연구에 유용하다. 콤팩트 리만 표면에는 복소수로의 비상수 정칙 사상이 없지만, 복소 사영 직선으로의 정칙 사상은 풍부하다.

리만 구는 물리학에서 여러 방면으로 응용된다. 양자역학에서 복소 사영 직선 위의 점은 광자 편광 상태, 스핀 1/2을 가진 질량있는 소립자의 스핀 상태, 그리고 일반적인 2상태 입자 (양자 비트 및 블로흐 구 참조)의 값을 나타낸다. 특히 한국의 양자역학 연구에서 리만 구 (블로흐 구)는 중요한 도구로 활용된다. 리만 구는 상대론적 천구 모델로 제안되었으며, 끈 이론에서 끈의 세계면은 리만 표면이고, 리만 구는 중요한 역할을 한다. 또한 트위스터 이론에서도 중요하다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com